Das Seebad, das nach der Sturmflut kam

Das Seebad, das nach der Sturmflut kam

»Immer neue Bilder bieten sich dem entzückten Auge, und angenehm ermüdet, erquickt den Badegast ein tiefer, ungestörter Schlaf, denn die hier herrschende absolute Ruhe ist eine nicht zu unterschätzende Erquickung für den abgehetzten Großstädter.« (Sanitätsrat Dr. Hofius, Dahmeshöved, im Prospekt des Jahres 1922)

Tag des Schreckens

Die Geschichte Dahmes wäre über viele Jahrhunderte in wohltuendem, durchaus nicht aufregenden Gleichmaß verlaufen, wenn es nicht den 13. November 1872 gegeben hätte. Ihm gegenüber verblasste auch der Sommertag von 1851, an dem ein Lausejunge, der nach Spatzen schoss, eines der dazumal üblichen Reetdächer in Brand setzte. Der Brand weitete sich nämlich aus und ließ einen Teil des Dorfes in Flammen aufgehen. Aber das war beinahe vergessen, als am ii. November 1872 einer der bekannten Herbststürme einsetzte, die schon früher immer wieder einmal zu Sturmfluten geführt hatten.

Solche Sturmfluten sind nämlich durchaus kein Privileg der Nordsee. Auch die Ostseeküste erlebte in 450 Jahren mehr als 30 große und verheerende Sturmfluten - was bedeutet, dass im Durchschnitt alle 15 Jahre eine zu erwarten ist und keine Generation von den Schrecken verschont bleibt. Das war auch der Grund, dass die Dahmer im Winterhalbjahr 1868/69 zwischen Dahme und Rosenfelde mit nicht geringer Mühe einen Deich bauten. Allerdings aus Sand, wobei man den Sand nicht allein von der Wasserseite, sondern auch von der Landseite aus aufhäufte. Das erwies sich - in doppelter Hinsicht - als verhängnisvoll!

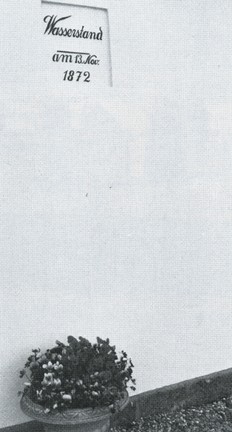

Noch heute spielt in den Erzählungen der alten Dahmer die Sturmflut von 1872 eine Rolle, wobei freilich niemand mehr lebt, der sie mitgemacht hat. Aber von Eltern oder Großeltern hat mancher mehr oder minder ausführlich diesen Schreckenstag für Dahme geschildert bekommen. Und ein Haus in Dahme zu Beginn der Paasch-Eyler-Allee trägt noch heute auf neuem Putz und neuer Farbe die Marke, auf die das Wasser dazumal gestiegen war. Der von West nach Nord und darauf nach Ost wehende Wind des n. November trieb das Wasser aus der Nordsee in die Ostsee. Aus dem Wind wurde ein Sturm, der das Wasser immer mehr ansteigen ließ - bis zu 4 m über den normalen Wasserstand. Hoch brandeten die Wellen gegen den Dahmer Deich. Hätte es ihn nicht gegeben, so wären die Fluten der Ostsee - wie früher — allmählich ins Land hineingespült. So aber lag der ganze Druck des aufgestauten Wassers auf dem Sandwall des Deiches, hinter dem sich die Dahmer sicher fühlten. Aber es war eine trügerische Sicherheit.

Denn in den frühen Morgenstunden des 13. November zwischen 6 und 7 Uhr brach der Deich, und die aufgestaute Flut schoss durch die sich schnell weitende Öffnung in den Ort hinein wie ein reißender Strom. Es dauerte in der grauen Morgendämmerung nur wenige Minuten, bis der südliche Teil Dahmes unter Wasser stand. Häuser und Ställe wurden weggerissen. Das Vieh ertrank. Schreie und Hilferufe hallten über das eiskalte Wasser, während jeder versuchte, durch hastige Flucht in höhere Ortsteile oder auf den Hausboden sein Leben zu retten: nicht allen gelang es. Zehn Dahmer Einwohner fielen der Flut zum Opfer. Am traurigsten traf das Schicksal die Fischerfamilie Volkmeier. Ihre beiden Kinder waren in Panik aus dem Haus geflüchtet und hatten sich in ihrer völlig durchnässten Kleidung in Richtung auf das höher gelegene Dahmeshöved gerettet. Hinter einem Knick suchten sie Schutz. Dort fand man sie nach 24 Stunden, durch Unterkühlung gestorben.

Bei Sturm kommt das Wasser oft bis an den Deich heran, wie hier im Bereich der Steilküste im Süden von Dahme

Alles in allem waren 20 Häuser weggerissen und annähernd 50 andere nur noch Ruinen. Bewohnbar geblieben waren nicht mehr als 20 Häuser. 300 Dahmer aus 51 Familien waren mit einem Schlag obdachlos.

Aber, so beschreibt es der spätere Bürgermeister Heinrich Mumm, zur Zeit der Sturmflut 25 Jahre alt, in seiner Familienchronik, »in der Nacht flaute der Wind ab und konnten die Menschen, welche auf ihre Hausböden geflüchtet waren, durch Boote aus ihrer gefährlichen Lage befreit werden. Sämtliche Gebäude waren derart beschädigt, dass sie jeden Augenblick zusammenbrechen konnten, soweit das nicht schon geschehen war.« Am 14. November brach ein sonniger Herbsttag an. »So konnten die armen Menschen ihre Sachen von den höher gelegenen Koppeln und aus dem Gehölz Altenfuhr wieder zusammensuchen. Soweit es überhaupt zu finden war und nicht schon von schlechten Nachbarn gestohlen.« Auch so etwas gab es also.

Aber auch die Namen derer, die selbstlos und mutig ihr Leben für ihre Mitbürger wagten, sollen nicht vergessen sein. Von ihnen wurden fünf mit dem Verdienstehrenzeichen für Rettung aus Gefahr ausgezeichnet:

Seefahrer Marcus und Theodor Langbehn, Fischer August Langbehn, Fischer Heinrich Babbe und Kätner Ehrich.

Darüber hinaus wurden den Fischern August Rohr und Hinrich Hagelstein Geldprämien zuerkannt.

Was viel zu wenige Dabme-Gäste erblicken: Winterwald am Ostseestrand

Glück im Unglück

Ganz ohne heitere Lichter und glückliche Rettung blieb der Katastrophentag freilich nicht. Der alte Lehrer Petersen, den die Flut im Bett überrascht hatte, flüchtete sich mit seiner Frau auf den Boden, dessen Treppe kurz darauf weggespült wurde. Als aber nachmittags die Flut ein Stück Dach eines zerstörten Hauses vor seine Bodenluke trieb, enterte es der kühne Dreiundsiebzigjährige und ließ sich auf dem Dach in die Sicherheit schippern. Ein anderes Schicksal hatte, so erzählte es Frau Edith Janssen vom Hotel »Thode«, die Magd Lise des alten Gasthofs Babbe, der von der Flut weggerissen wurde. Sie hatte frühmorgens wie üblich die Kühe gemolken und flüchtete vor den Wassermassen aus dem Stall auf den Heuboden der Scheune - nicht ohne ihren vollen Melkeimer. Sie konnte ihn gut gebrauchen. Denn sie musste sich eine Woche lang von der Milch ernähren, bis sie endlich - da man sie zunächst schon für tot gehalten hatte - befreit wurde.

Nicht weit von Dahme entfernt auf dem Gut Klostersee bei Kellenhusen überlebte von einer Rindviehherde mit 350 Kühen als einziger ein Bulle. In seiner Wassernot erstieg er verzweifelt eine Treppe und überstand auf ihrem oberen Podest die Flut.

Für Dahmes Zukunft als Ostseebad hat die Flut — so hart sie den Ort auch traf - zugleich ihre guten Seiten gehabt. Einmal ging die Kunde von den Ereignissen durch das ganze Deutsche Reich, und eine Welle der Hilfsbereitschaft wurde ausgelöst. So konnten die verschwundenen und zerstörten Häuser neu - und besser -errichtet werden und für künftige Gäste attraktiver sein.

Auch der zerstörte Deich erstand neu und besser: weiter vom Wasser entfernt, wie er sich heute noch zeigt, mit einer 25 m breiten Deichsohle und 4 m über dem Wasser. Vor allem aber in soliderer Bauweise, wie uns ebenfalls Heinrich Mumm im Jahr 1925 berichtet hat: »Der jetzige Deich ist aus gutem Lehm in den Jahren 1874—76 gebaut. Meines Erachtens wird dieser Deich, wo er sich schon 50 Jahre gelagert hat und beim Bau fortwährend von 12 Pferden festgestampft ist, einer Flut wie 1872 standhalten. Und dass eine Flut noch ärger wird als diese, ist kaum anzunehmen.«

Auch im Winter, wenn der Schnee stiemt und der Wind über den Sand jagt,

hat die Promenade einen romantischen Reiz — bis zu ihr brandet die See.

Warum Dahme - Dahme heißt

Funde aus grauer Vorzeit und die um Dahme herum gelegenen Hünengräber verraten, dass das Gebiet im und um den Ort bereits im ersten Jahrtausend unserer Zeitrechnung besiedelt war. Später waren hier wie sonst im Bereich der Halbinsel Wagrien slawische Wenden ansässig, deren Hauptfeste sich in Starigard - heute wörtlich übersetzt: Oldenburg - befand.

Mehrere Jahrhunderte lang kämpften Deutsche und Slawen, Christen und »Heiden« um die Vorherrschaft, bis die deutsche Kolonisierung sich durchsetzte.

Mehrere Jahrhunderte lang kämpften Deutsche und Slawen, Christen und »Heiden« um die Vorherrschaft, bis die deutsche Kolonisierung sich durchsetzte.

Das geschah vor allem, als im 13. Jahrhundert der Graf von Schauenburg Siedler hierher rief: Flamen, Niederländer und Westfalen. Mit ihnen kamen die beiden Ritter de Dame, wobei die Söhne des einen, nämlich Johann de Dame und Heinrich Dameshövet, sich in dem Raum niederließen, der heute Dahme heißt: einer auf dem Dahmer Hof, der zweite dort, wo heute Dahmeshöved liegt.

Damit also ist der Name Dahme, früher auch Dame geschrieben, erklärt: Eigenname der Lehnsherren des Gebiets. Wenn Sie sich in deutscher Geographie auskennen, wissen Sie, daß es noch einen anderen Ort des gleichen Namens in der Mark Brandenburg gibt. Aber auch wenn beide Orte ebenso heißen, haben sie nichts miteinander zu tun. Die früher da und dort zu lesende Annahme, dass der Ortsname Dahme vom slawischen Dabje (was Eichwald heißt) abzuleiten sei, hat sich als irrig erwiesen.

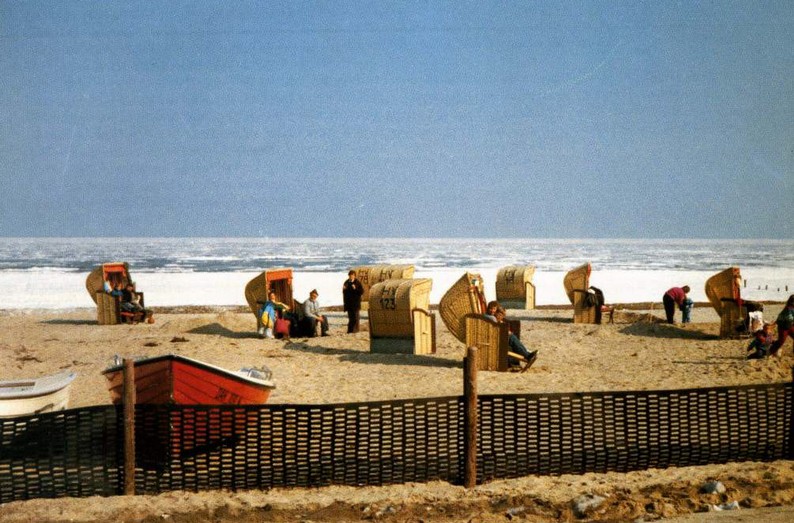

Erkennen Sie »Ihren« Strand wieder? Der strenge Winter von 1978/79 hat ihn dramatisch verwandelt.

Die Mönche kommen

Aber diese weltlich edelmännische Herrschaft war nur von begrenzter Dauer. Denn etwa gleichzeitig mit den Siedlern aus dem Westen kamen auch die Benediktinermönche aus Lübeck nach Cismar. Nicht freiwillig allerdings. Zunächst hatten diese Benediktiner 1177 in Lübeck ein Kloster gegründet, das entsprechend der Ordenstradition Mönche und Nonnen umfasste. Bald jedoch gerieten die Benediktiner Mönche in Lübeck in Verruf, wobei bis heute ungeklärt ist, ob zu Recht oder Unrecht. Jedenfalls wurde gemunkelt, dass die Mönche es mit der Keuschheit nicht so genau nähmen. Das wollten diese jedoch nicht auf sich sitzen lassen.

So ging der Streit viele Jahrzehnte hin und her, bis um 1248 Papst Innozenz IV. endgültig entschied, dass die Mönche das behagliche Lübeck verlassen und in der Wildnis von Cismar den christlichen Glauben stärken sollten. Schon 1238 hatte Graf Adolf IV. von Schauenburg in Cismar mit dem Bau eines Klosters begonnen, in das sie nun übersiedeln konnten. Beim Klosterbau hatte man zum Glück eine heilige Quelle entdeckt. Dazu besorgten sich die pfiffigen Mönche wertvolle Reliquien dunkler Herkunft, so dass schon bald eine Wallfahrt einsetzte, die reichlich Geld in die Klosterkasse brachte. 1325 waren Cismars Mönche Herren über 2 5 Dörfer, 7 Mühlen und die Einkünfte mehrerer Kirchen! Die von ihnen zwischen 1250 und 1320 errichtete Backsteinkirche in dem ihnen vertrauten frühgotischen Stil Lübecks ist bis heute ein Kleinod der norddeutschen Backsteingotik geblieben. Für Dahme traten die Cismarer Mönche 1460 in Erscheinung. Bis dahin hatte sich das Dahmer Land auf drei adelige Höfe und 14 Hufen — also 14 gewöhnliche Bauernstellen und 3 etwas größere Güter - verteilt. Dahme, das inzwischen mehreren Adelsfamilien unter Einbeziehung der heutigen Dörfer Grube, Thomsdorf und Siggeneben gehört hatte, war inzwischen im Besitz von Detlev von Buchwald.

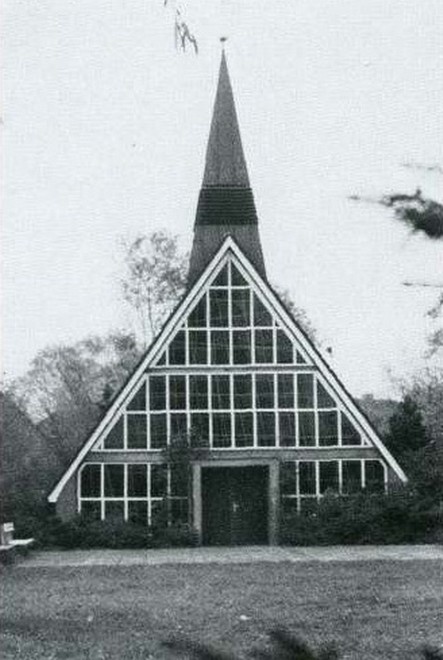

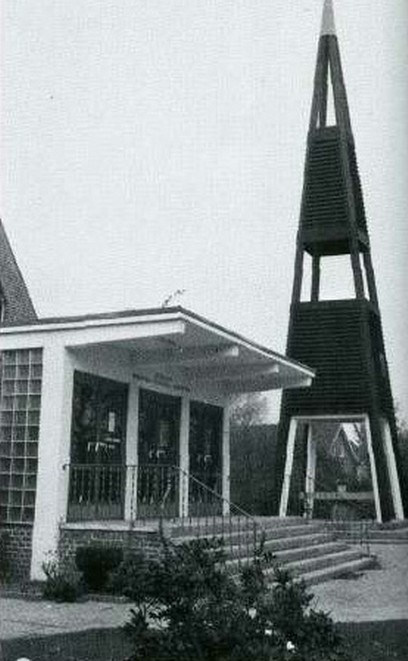

Dahmes Kirchen entstanden erst in den letzten drei Jahrzehnten:

1964 die evangelische (links) und 1968 die katholische (rechts).

Dieser schlug den Mönchen vor, sie sollten ihm Dahme abnehmen und statt dessen Möncheneverstorf und Testorf überlassen. Solcher Landtausch war damals gang und gäbe. So gehörte also Dahme jetzt zum Klosterbesitz. Dabei ergab es sich wohl, dass der eine oder andere der Mönche überraschend in Dahme auftauchte, um nach dem Rechten zu sehen. So mag die überlieferte Sage entstanden sein, dass vom Kloster in Cismar nach Dahme ein unterirdischer Gang geführt habe - selbstverständlich nur eine Legende. Immerhin war Dahme beinahe ein Jahrhundert den Cismarer Mönchen Untertan. Aber die Reformation ließ es 1544 an Herzog Adolf vom Haus Gottorf fallen, was immerhin den Vorzug hatte, dass es nicht dänischer Verwaltung unterstand. Größer war Dahme nicht geworden. Im Jahr 1592 gab es 15 Pächter, die dem Landesherrn Untertan waren. Dann wurde aus dem größten Dahmer Gut unter Einbeziehung des Landes anderer Bauern ein Meierhof, der zwischen 1638 und 1785 in zehn verschiedenen Händen war. Dieser Meierhof besaß 17659 Pferde, 110 Kühe, 24 Starken, 12 Kälber, 80 Schweine und 50 Schafe. Von den großen Kriegen des 17. und 18. Jahrhunderts, insbesondere dem Dreißigjährigen und dem Siebenjährigen, blieb das glückliche Dahme verschont. Mit der Niederlegung der königlichen Domänen wurde 1784 dieser Meierhof in Parzellen aufgeteilt, wobei auch die Leibeigenschaft wegfiel. Insgesamt wurden 57 Parzellen zwischen 2 und 20 Tonnen (1 bis 10 Hektar) verkauft, so dass damit vor rund 200 Jahren Dahme zum Dorf selbständiger Bauern geworden war: die Französische Revolution hatte ihre Vorboten auch nach Dahme geschickt. Ein paar Bedingungen mussten die Parzellenkäufer freilich einhalten, die als Spiegel des Lebens von damals ganz amüsant sind: »Sie müssen sich nach Grube zur Kirche halten und dahin die ordinaire und extraordinaire Gebühren an Kirche, Prediger, Küster und Schule abtragen. Sie müssen sich zur Windmühle von Grube als Zwangs-Gäste halten, haben aber zur Unterhaltung derselben nicht beizutragen. Der Jagd haben sie sich in allen Fällen gänzlich zu enthalten. Das Bierbrauen zum eigenen Gebrauch bleibt ihnen gestattet.

Aber die Reformation ließ es 1544 an Herzog Adolf vom Haus Gottorf fallen, was immerhin den Vorzug hatte, dass es nicht dänischer Verwaltung unterstand. Größer war Dahme nicht geworden. Im Jahr 1592 gab es 15 Pächter, die dem Landesherrn Untertan waren. Dann wurde aus dem größten Dahmer Gut unter Einbeziehung des Landes anderer Bauern ein Meierhof, der zwischen 1638 und 1785 in zehn verschiedenen Händen war. Dieser Meierhof besaß 17659 Pferde, 110 Kühe, 24 Starken, 12 Kälber, 80 Schweine und 50 Schafe. Von den großen Kriegen des 17. und 18. Jahrhunderts, insbesondere dem Dreißigjährigen und dem Siebenjährigen, blieb das glückliche Dahme verschont. Mit der Niederlegung der königlichen Domänen wurde 1784 dieser Meierhof in Parzellen aufgeteilt, wobei auch die Leibeigenschaft wegfiel. Insgesamt wurden 57 Parzellen zwischen 2 und 20 Tonnen (1 bis 10 Hektar) verkauft, so dass damit vor rund 200 Jahren Dahme zum Dorf selbständiger Bauern geworden war: die Französische Revolution hatte ihre Vorboten auch nach Dahme geschickt. Ein paar Bedingungen mussten die Parzellenkäufer freilich einhalten, die als Spiegel des Lebens von damals ganz amüsant sind: »Sie müssen sich nach Grube zur Kirche halten und dahin die ordinaire und extraordinaire Gebühren an Kirche, Prediger, Küster und Schule abtragen. Sie müssen sich zur Windmühle von Grube als Zwangs-Gäste halten, haben aber zur Unterhaltung derselben nicht beizutragen. Der Jagd haben sie sich in allen Fällen gänzlich zu enthalten. Das Bierbrauen zum eigenen Gebrauch bleibt ihnen gestattet.

Wie Seebaden Mode wurde

Während die Dahmer ihre Felder bestellten und auf Fischfang fuhren, ging in der großen Welt draußen etwas Erstaunliches vor sich. Auf den Britischen Inseln entdeckte man, dass ein Bad im Meer etwas Wohltuendes, Gesundes sein könnte. Solche Kunde brachte etwa der geistreiche Schriftsteller Georg Christoph Lichtenberg auch in die deutschen Lande, so dass der bekannte Arzt Hufeland bald gleichermaßen den gesundheitlichen Wert des Seebades pries. Durch seinen Leibarzt sah sich der Herzog Friedrich Franz I. von Mecklenburg veranlasst, 1793 bei Mecklenburgs Doberan am »heiligen Damm« mit seiner Hofgesellschaft erstmals (noch dazu im September!) im Meer zu baden. Die Idee fand bald Nachahmung. Norderney an der Nordsee und Travemünde an der Ostsee wurden die Spitzenreiter an der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert.

Dazumal freilich war an ein Bad am freien Strand nicht zu denken. Von den Briten übernahmen auch die deutschen Seebäder das seltsame Vehikel des Badekarrens, In ihn zogen sich badelustige Damen und Herren zurück, ließen sich von Pferde- oder Manneskraft ins Wasser (nicht zu tief, bitte!) ziehen, entkleideten sich und benetzten sich, vom Karren und einer weit herabreichenden Markise vor neugierigen Blicken des anderen Geschlechts diskret geschützt, kurz mit Wasser. Worauf sie sich abtrockneten, bekleideten und durch Aufziehen einer Fahne oder Läuten an einer Glocke kundtaten, dass sie wieder an Land gezogen werden wollten. Solche Badekarren tauchten nach und nach auch an den Küsten Schleswig-Holsteins auf. Zuerst in Travemünde, wo 1805 Joseph von Eichendorff ihm ein liebenswertes literarisches Denkmal setzte. Bis diese Errungenschaft der neuen Zeit des 19.Jahrhunderts auch nach Dahme kam, vergingen noch einige Jahrzehnte.

Christian Wulf, früher Pionier

Freilich - sicher drang auch in das entlegene Dahme die Kunde davon, dass man in Grömitz und Neustadt bereits ums Jahr 1820 herum Seebadefreuden zaghaft zu genießen begann. Aber was ging das Dahmes Bauern und Fischer an? Sie hatten ihr Auskommen. Und wo sollten Badegäste von auswärts wohl nächtigen, wenn der beschwerliche Weg sie tatsächlich nach Dahme geführt hätte? In den Reetdachkaten hatten allenfalls die heimischen Familien mit ihren zahlreichen Kindern Platz. So war es tatsächlich ein echtes Wagnis, als Christian Wulf, der sich gewiss zuvor in den badefreudigen Orten der Lübecker Bucht umgesehen und die Berichte in der Zeitung studiert hatte, ein Haus baute, das er von vornherein auch auf die Aufnahme von Badegästen abgestellt hatte.

So konnte er denn im Juni 1853 in der Zeitung ankündigen: »Vielfachen Anforderungen entsprechend habe ich mich entschlossen, hierselbst eine Vorkehrung zur Benutzung des Seebades zu treffen und eine Wirtschaft so einzurichten, dass fremde Badegäste unter billigen Bedingungen ein anständiges Unterkommen finden können.«

Auch wenn es an Zeugnissen und Berichten fehlt, so lässt sich doch annehmen, dass sich von diesem Augenblick an dieser oder jener Besucher aus Lübeck oder Hamburg tatsächlich nach Dahme »verirrte«. In dieser Zeit hatte Dahme immerhin 569 Einwohner. Zwar konnte man von einem Ostseebad gewiss noch nicht sprechen, aber Christian Wulf hatte einen Anfang gemacht, der — vor allem vom Jahr 1866 an — doch ein paar Dutzend Gäste nach Dahme führte.

Aber wie kamen sie her? Niemand kann sich vorstellen, wie primitiv Mitte des vorigen Jahrhunderts die Verkehrsverhältnisse hierzulande waren. So klagten die Wagrisch-Fehmarn sehen Blätter jener Zeit: »Solange wir im ganzen keine besseren Wege haben, ist an ein schnelles Fortkommen auf ihnen nicht zu denken, entweder geht's über holprige, nur einem Hypochondristen zu empfehlende Steindämme, oder die Wege sind teils mit Steinen besät, teils voll Löcher, oder man wühlt in tiefem Sande. Ausnahmen gibt es nur wenige.« Da sollte man Lust haben, an die Ostsee nach Dahme zu fahren?! Nun, das Jahr 1866 brachte einen entscheidenden Fortschritt. Denn nun führte die Eisenbahn, die Hamburg mit Kiel verband, dank dem Anschluss an die Strecke der Ostholsteinischen Bahn, Neumünster-Neustadt, bis Neustadt. Gäste aus den großen Städten konnten nach der Eisenbahnfahrt bis Neustadt dort ein Fuhrwerk besteigen und mit Pferdekraft die Fahrt zum 25 km entfernten Dahme antreten. Freilich: auch Schiffe verkehrten schon in der Lübecker Bucht. Im gleichen Jahr 1866 fuhr das Dampfschiff »Neustadt« regelmäßig zwischen Neustadt einerseits nach Lübeck, andererseits nach Fehmarn, Heiligenhafen und Kiel. An Dahme fuhr es also vorbei. Zum Anlegen fehlte eine Seebrücke. Wann zum ersten Mal ausgebootet wurde in den Jahren um 1880 bald eine Selbstverständlichkeit -, bleibt unbekannt. Dass bei den zaghaften Anfangen eines Fremdenverkehrs, einer Beherbergung von Badegästen, wie es Christian Wulf eingeleitet hatte, die Sorgen der meisten Dahmer Einwohner um ganz andere Probleme kreisten, ergibt sich aus einer Gründung des Jahres 1866! Die Schweinegilde entstand! Wenn ein Bauer in jener Zeit seine Schweine als Folge einer Seuche verlor, war das ein harter Schlag. Die Gilde legte mit Zahlungen ihrer Mitglieder eine Reserve an, durch die der Tod eines Schweins finanziell ausgeglichen werden konnte — eine Rolle, die der Viehseuchenfonds übernommen hat. Die Gilde hat heute eher gesellschaftliche Funktionen.

Nach der Sturmflut

So einschneidend war die Sturmflut des November 1872 für Dahme, dass es noch viele Jahre danach eine eigene Dahmer Zeitrechnung gab, die von der Sturmflut an zählte. Als die Gemeinde 1876 ihre Abrechnung vorlegte, gab sie ihr die Überschrift: »Das Jahr IV nach der großen Flut«.

Aber wenn schon in den sechziger Jahren der eine oder andere Dahmer bei einem Neubau auch Raum für dies oder jenes Fremdenzimmer vorgesehen hatte, so kam der von der Sturmflut bewirkte Bauboom dem werdenden Ostseebad entgegen. Neue Häuser wuchsen in die Höhe, denen der durch den Deichverband errichtete moderne Deich Sicherheit bot. Mancher nützte die Gelegenheit, um sich jetzt auch an ein Pensionshaus für die Gäste aus der Stadt zu wagen.

Dass es sie geben würde, war ziemlich klar. Die Naturkatastrophe hatte dank der Eisenbahnverbindung Neugierige aus Hamburg und Kiel hergebracht, denen Dahme als schwerstes Flutopfer besuchenswert erschien. Bei dieser Gelegenheit sahen sie nicht nur das Ausmaß der Verwüstung, sondern auch die Schönheit des Strandes und des Umlandes. Mancher mag 1873 den Entschluss gefasst haben, sich nach Beseitigung der Schäden in den folgenden Jahren noch einmal nach Dahme zu begeben. Der Ort war, so traurig der Anlas war — ins Gerede gekommen. Wer wusste vor 1872, was und wo Dahme war? Nach 1872 kannten viele den Ort. Der Leuchtturm kam hinzu. Der 28 m hohe Turm an der vorspringenden Landspitze von Dahmeshöved, mit der die Lübecker Bucht zu Ende geht, wurde 1878/79 auf dem Steilufer erbaut. 108 Stufen führen zu ihm empor, die freilich heute - von der über hundertjährigen Praxis abweichend - nicht mehr von Besuchern bestiegen werden dürfen. Ursprünglich leuchtete eine Öllampe übers Meer. Dann strahlte das Licht einer Gasflamme, und nach dem Endes des ersten Weltkriegs übernahm die Elektrizität die Rolle des Lichtspenders für das Orientierungsfeuer von Dahmeshöved, dem bei Nebel eine kuhähnlich brüllende Heulboje zu Hilfe kommt. Der rotweiße Backsteinturm jedenfalls ist als Wahrzeichen des Ostseebades Dahme unverändert geblieben.

Der Turmromantik von einst trauert nicht nur Frau Olandt nach, deren Vater ab 1905 hier Leuchtturmmeister war. Mit Vorliebe kamen die Kinder aus dem Dorf zu ihr, um die Einrichtung des Turms zu bestaunen. Wenn aber Schulkinder von außerhalb zur Leuchtturm-Besichtigung eintrafen, dann musste jedes dafür 5 Pfennige bezahlen. Sie erinnert sich noch heute genau der Aufregung, als eines der Kinder nur 3 Pfennige hatte, so dass abends bei der Abrechnung 2 Pfennige fehlten. So streng waren damals die Bräuche! Dennoch fiel auch etwas vom Glanz der nach Entstehen des Kaiserreichs einsetzenden Gründerzeit auf Dahme. Der Augenblick war gekommen, in dem aus dem spärlich besuchten Strandgebiet ein richtiges Ostseebad wurde. 1881 war es soweit!

Dahmer Strand Ostern 1986,

Eis auf der Ostsee,Sonne im Strandkorb