Dahme in der guten alten Zeit

Dahme in der »guten alten Zeit«

»Ganz im Norden der Lübecker Bucht liegt ein idyllischer Badeort - wenn du ihn nicht kennst, mußt du kommen, ihn kennenzulernen; wer ihn kennt, kommt immer wieder.« (Prospekt des Jahres 1951)

Bescheidener Anfang

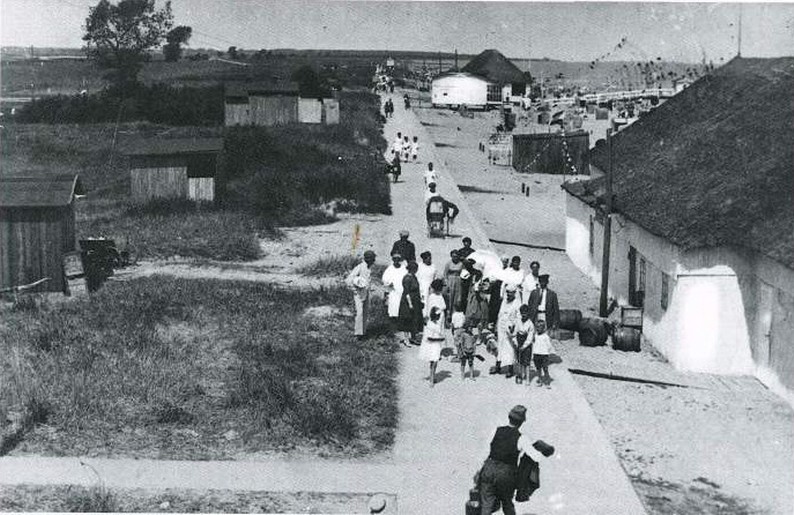

Als der Hauptlehrer Reher 1931 die Entwicklungsgeschichte Dahmes in den ersten 50 Jahren beschrieb, als ein »richtiges bescheidenes Badeleben« ab 1881 einsetzte, weckte er keine Illusionen, wie das Ostseebad in seinen ersten Jahren aussah. »Einige schilfgedeckte Häuser und einige Badekarren stellten die ganze Einrichtung an dem sonst von Menschenhand nicht veränderten Ostseestrand dar.« Mehr als ein paar Dutzend Gäste kamen nicht her. Die meisten aus Hamburg.

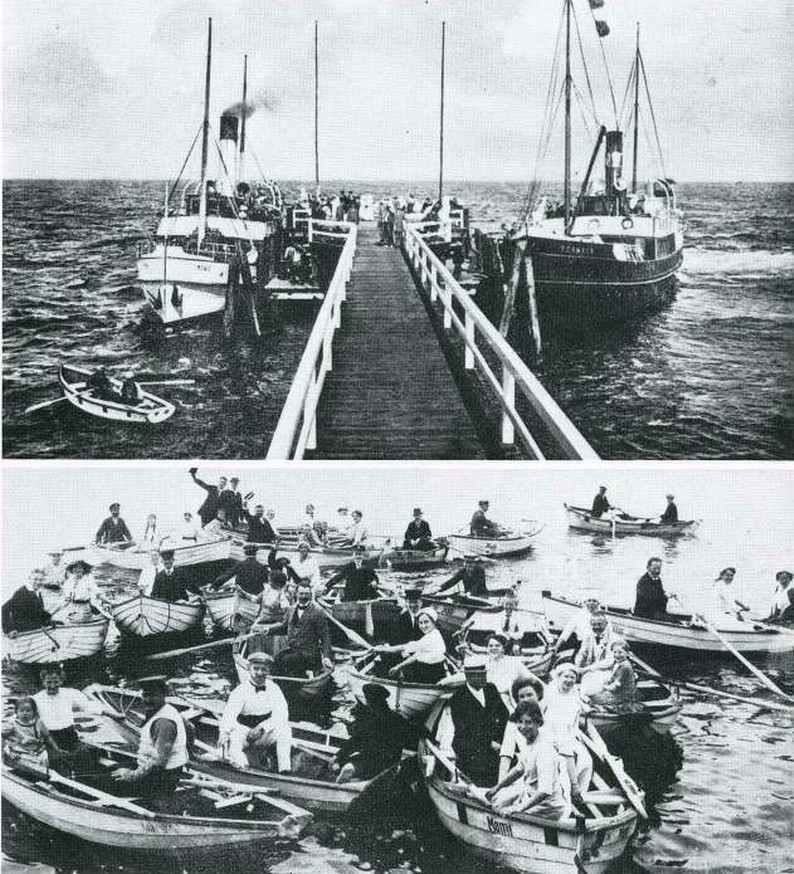

Einer dieser ersten Gäste, der Hamburger O. Hartmann, der 1880 mit neun Jahren erstmals nach Dahme kam, schildert die Anfahrt: »Die Reise war etwas schwieriger als jetzt; Dampfer >Fehmarn< und >Falke< (Anmerkung: dieser erst nach 1890!) fuhren nur zweimal wöchentlich, und zwar von Lübeck die Trave hinunter, dann bis Neustadt, ferner die Küste entlang nach Dahme. Dort wurden wir, da noch keine Landungsbrücke bestand, ausgebootet, welches bei hohem Wellenschlag mit allerhand Hindernissen verknüpft war. Die Fischer mussten mit soviel Booten hinaus, wie der Dampfer beim Umfahren von Dahmeshöved kleine Flaggen am Vordermast zeigte.«

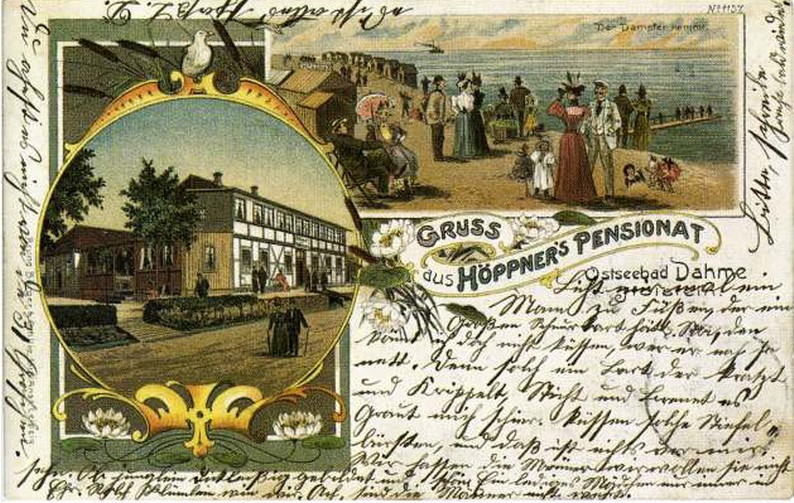

Das einzige Hotel der frühen achtziger Jahre gehörte dem Kapitän Hagelstein, nach dessen Tod die verwitwete Rosa im Dezember 1882 den Landwirt Wilhelm Babbe heiratete. Beide betrieben gemeinsam das »Strand-Hotel« - nach den vorliegenden Berichten dazumal das einzige Haus des Dorfes, das kein Reetdach besaß und von dem man über ein kleines Holz-brückchen, das den Deich überquerte, direkt zum Strand gelangte. Vollpension 3 Mark! Ein anderer Gastbetrieb der achtziger Jahre befand sich weiter vom Strand entfernt in Form des »Dorfkrugs« von Behrend Fick, später durch ein Pensionshaus an der Straße nach Grube ersetzt. Hier kochte mit seiner Frau Henriette eine Köchin, die es verstand, ihre Gäste zu verwöhnen. »Sie war eine Frau von großer Güte und von Kochkunst größter Vollendung«, wie es einst der Kurgast W. Kopeke rühmend schrieb. Strandkörbe gab es noch lange nicht. Für die badelustigen Damen standen für eine Gebühr von 30 Pfennigen zwei Badekarren am Strand, die so begehrt waren, dass es ohne Wartezeiten nicht abging. Immerhin musste ja die umfangreiche Damenkleidung jener Zeit aus- und wieder angepellt sein - das Bad selbst dauerte nicht so lange. Während die Damen badeten, war den männlichen Gästen der Aufenthalt am Strand verboten. Männer und Jungens spazierten zum Baden in nördlicher Richtung hinter die Schleuse. Wer ein warmes Seebad vorzog, begab sich zu einer Badefrau, die das Seewasser in Eimern ins Dorf holte, erhitzte und in eine Regentonne goss, in der die warmen Badefreuden genossen werden konnten. Für 50 Pfennige war der Gast dabei.

Zu den Urlaubsfreuden der achtziger Jahre gehörte des Nachmittags neben Spaziergängen in den Wald eine Wagenfahrt, wobei man sich auf Holperwegen kräftig durchschütteln ließ. Beliebte Ziele waren Kellenhusen und Grönwohldshorst mit der Kroneiche und der Wasserstandseiche, die die Höhe der Flut im November 1872 anzeigte, außerdem noch Cismar oder Lensahn. Am Nordende des Strandes lud die »Böttger-Bude« zu denkbar bescheidenen Trinkfreuden. Die Kinder vergnügten sich mit den Dorfgören oder fuhren mit den Bauern zur Erntezeit in die Felder. Erst etwas später (ab 1895) kam als Ausflugsziel Dahmeshöved mit »Schröders Garten-Cafe«, berühmt durch seine Erdbeertorte, hinzu.

Freuden und Leiden der Anreise

Allerdings erlebte die Zufahrt nach Dahme im Jahr 1886 eine beachtliche Verbesserung. Jetzt fuhr nämlich die Eisenbahn über Neustadt hinaus bis Lensahn, was die Strecke nach Dahme immerhin um 9 km auf nur noch 16 km verkürzte. Also vertrauten sich die Gäste in Lensahn dem Pferdefuhrwerk an, das von Herrn Stender für 5 Mark (Gepäck Inbegriffen) kutschiert wurde. Da es doch zu anstrengend erschien, die Tour ohne Unterbrechung zu machen, fand im »Schusterkrug« - wo sich die Straßen 6512 und Zufahrt nach Dahme trennen — noch eine Einkehr statt. Dann ging es vierspännig weiter über den beschwerlichen Heidweg auf die letzte Etappe bis Dahme. An dieser Landzufahrt änderte sich vor dem ersten Weltkrieg nichts mehr. Es gab freilich auch Gäste, die wie der spätere (1897) Bauherr des »Hamburger Heim«, Schöning - es vorzogen, von Hamburg aus im Pferdefuhrwerk herzukommen. Das kostete freilich zwei Tage - für den Autofahrer von heute schwer nachzufühlen. Selbstverständlich verbesserte sich auch der Schiffsanschluss. Das heißt: auf Ausbooten waren Dahmes Gäste noch bis zum Jahr 1912 angewiesen. Da konnte es denn auch passieren, dass eine Frau, die die Rückfahrt mit einer Kiste Eier (frische Landeier damals wie heute begehrt!) antreten wollte

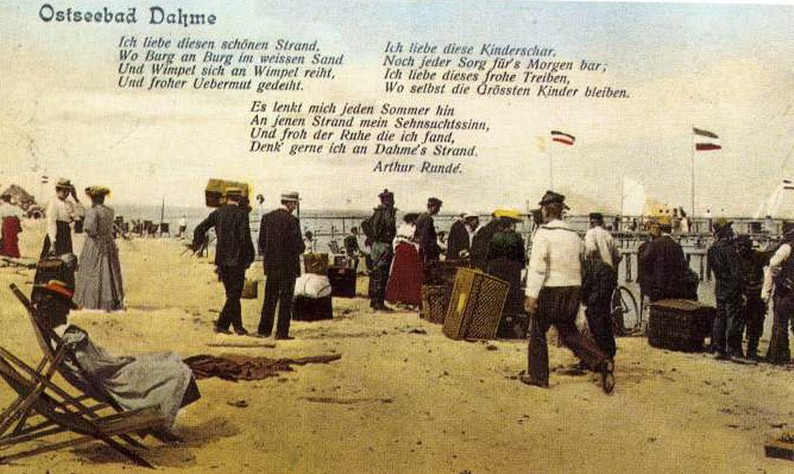

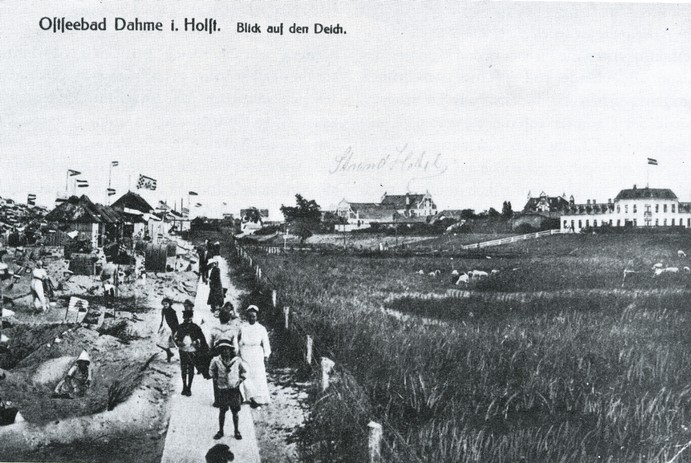

Strandfreuden vor 111 Jahren: mit Blümchen am Hut und lang wallenden Kleidern die Damen,

mit Melone und Stehkragen die Herren und selbst die Kinder eingemummt und »behütet«.

mitsamt ihrer kostbaren Fracht ins Wasser fiel und notgedrungen erst zwei Tage später reisen konnte, nachdem sie abgetrocknet war. Denn mehr als dreimal wöchentlich verkehrte auch in den neunziger Jahren der Dampfer noch nicht. Die »Fehmarn« beförderte bei ihrer Fahrt nicht nur Badegäste, sondern auch Vieh, was nicht immer ohne Probleme abging. So geschah es, wie der einstige Kurgast Kopeke entsetzt berichtete, dass bei stürmischer See nicht nur die Badegäste, sondern auch sechs für die Insel Fehmarn bestimmte Kühe seekrank wurden. '»Der Zustand«, so Kopeke, »ist nicht zu beschreiben.«

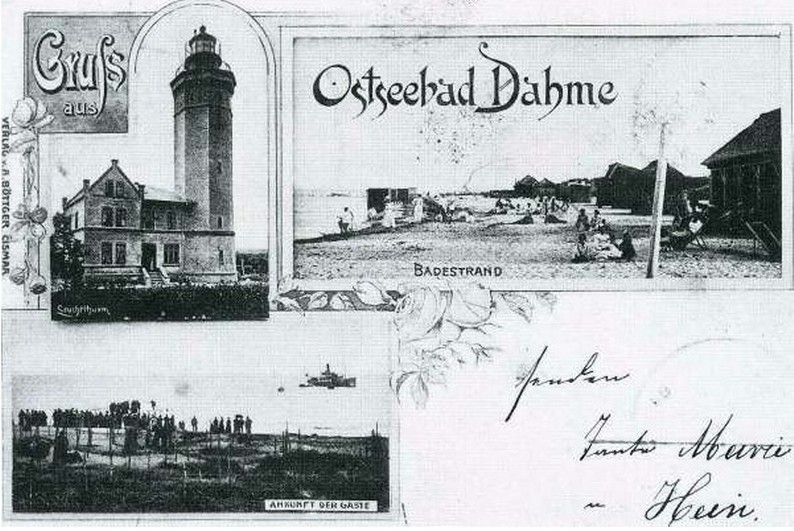

Immerhin dauerte es bis zum Jahr 1901, ehe der »Falke« von Kapitän Robert Krohn nun täglich (außer Mittwoch!) die Gäste nach Dahme brachte, wobei die Fahrt von Travemünde nach Dahme in zwei Stunden ganz flott verlief. Nach wie vor hatten Dahmes Fischer (wie heute noch die Fischer von Helgoland!) mit dem Ausbooten einen Nebenverdienst. 50 Pfennige kostete es jedes Mal. Waren die Postsendungen zunächst vom Landbriefträger von Cismar aus zugestellt worden, so wurde Dahmes wachsende Bedeutung als Ostseebad im April 1890 dadurch anerkannt, dass im Strandhotel eine eigene Postagentur errichtet wurde, die dort bis 1912 bestand und erst dann von einem eigenen Postgebäude abgelöst wurde. Überdies erhielt Dahme 1891 mit dem ersten Telegraphenapparat sozusagen eine Blitzverbindung mit der Außenwelt. Das Telefon ließ länger auf sich warten. Mit der Nummer Dahme 1 glänzte wiederum das Strandhotel, in der Tat Dahmes erstes richtiges Hotel.

„Fehmarn" und „Möwe" begegnen sieb (um 1919) an der Dabmer Seebrücke (oben).

Ob sie zum Fang ausfahren oder Gäste ausbooten: Dabmes Fischer hatten immer zu tun.

Ein- und Ausbooten vom schwankenden Seesteg zum schwankenden Schiff und die mächtigen Reisekörbe der Gäste aus der Stadt

Nicht viel Komfort bei der Gepäckverladung vom und zum Schiff.

Strandfreuden um die Jahrhundertwende

Viel fanden die 2900 Gäste, die Dahme im Jahr 1900 immerhin schon hatte, am Strand nicht vor. Nach wie vor trank man in der »Böttger-Bude«, die freilich abends geschlossen war, sein Bier vom Fass oder ließ sich — was dort ebenfalls möglich war - vom alten Barbier, der aus Cismar hierher kam, die Bartstoppeln entfernen. Als Gegenstück hatte am Südende des Strandes Kitzerau seine »Strandhalle« eröffnet. Immerhin gab es von etwa 1897 an am Strand Liegestühle zu mieten. Dabei hielt man sich dazumal nicht etwa in luftiger Badekleidung am Strand auf - weit gefehlt. Die Damen in langen Kleidern, hochgeschlossen, mit ausladendem Hut auf der Frisur. Die Herren im Jackett und mit der »Kreissäge«, dem Strohhut, auf dem

Kopf. So ließ man sich in den Liegestühlen nieder, beobachtete die Kinder, die - ebenfalls völlig bekleidet — im Sand buddelten, schaute aufs Meer mit seinen Schiffen und machte Konversation.

Eine Bereicherung erhielt Dahmes Strand, als der Strandvogt Nikolaus Rohde 1898 ein Warmbad errichtete, das nun immerhin etwas komfortablere Warmbäder erlaubte als die Regentonne der Badefrau im Dorf. Zwischen diesem Warmbad und den Badekarren entstand schließlich 1902 ein Vorläufer der heutigen Strandpromenade: eine aus Brettern zusammengesetzte »Wandelbahn«, volkstümlich Trampelbahn genannt, auf der man ohne Berührung mit dem Sand laufen konnte. Zuständig für den Strand und die Badegäste war bis zu jener Zeit zugleich der Gemeindevorsteher Heinrich Mumm, der dieses Amt von 1885 bis 1916 ausübte und dabei auch die Weichen für das Badeleben stellte.

»Wenn auch«, so schreibt er bescheiden in der von ihm angelegten Familienchronik, »größtenteils die günstige Konjunktur die Veränderungen hervorgerufen hat, so habe ich doch das angenehme Gefühl, auch mein Teil zur Hebung des Fremdenverkehrs getan zu haben.« Dabei erwies es sich im Jahre 1904 als ratsam, dem bis dahin auch als Badeverwalter tätigen Gemeindevorsteher einen ersten »Kurdirektor« an die Seite zu stellen, offiziell als Vorsitzender der Badeverwaltung bezeichnet. Erster Inhaber der neuen Stellung war von 1904 bis 1913 der aus Hamburg stammende pensionierte Postbeamte Lorenzen. Dass er nicht ganz wenig zu tun hatte, beweist die wachsende Zahl der Gäste. Von 2900 des Jahres 1900 stieg sie bis 1906 auf 4400. Statt 32000 Übernachtungen gab es jetzt 54000, und die Zahl der Gästebetten, die im Privatquartier für 30 Pfennige je Nacht vermietet wurden, stieg auf stattliche 500.

Dahme wächst, wächst...

In den Jahren, mit denen das neue Jahrhundert begann, verlockte die Zunahme der Badegäste manchen Dahmer, durch einen Neubau auch an dem zusätzlichen Erwerb teilzunehmen. Die Häuser, die jetzt entstanden und deren typische Fassaden heute noch im Ortsbild erkennbar sind, wurden von vornherein auch fürs Vermieten gebaut. Freilich: wenn man heute den Preis hört, für den damals ein Haus erbaut werden konnte - nämlich 4000,- bis 5000,- Mark -, dann muss man auch das sonstige Preis- und Lohnniveau einer noch nicht von Inflation beeinträchtigten Währung berücksichtigen. Zugleich aber auch, dass mancher »Bauherr« die für seinen Bau benötigten Ziegel während des Winters selbst herstellte. So hat etwa E. Scharffenberg für sein erstes Gästehaus hinterm Deich 40000 Steine gebacken.

Häuser für Gäste, die in dieser Zeit vor dem ersten Weltkrieg entstehen, sind etwa Peter Resthöfts »Seelust« von 1904 sowie Bernhard Reshöfts 1913 errichtetes Pensionshaus, das er neben seiner Gärtnerei betrieb. 1909/10 errichtete das Ehepaar Heinrich Puck den »Holsteinischen Hof« am Übergang zum Strand, der freilich erst 1930 durch zweites und drittes Stockwerk ergänzt wurde. Das Fremdenheim »Deutsches Haus« ließ 1906 Adolf Gerdts erbauen. 1910 entstand für 28000 Goldmark das Gästehaus des Hotels »Thode«, seit 1902 im Besitz von Bäckermeister Heinrich Babbe. 1913 wurde hier die für manche Gastbetriebe Dahmes typische Veranda angebaut. Vergessen wir nicht ein Merkmal, das - leider -in der neueren Zeit auch für Dahme verlorengegangen ist. Damals, vor dem ersten Weltkrieg, fragten die Gaste aus der Stadt vergebens nach dem Hausschlüssel. Den mochte es zwar geben. Aber abgeschlossen wurde nicht. Jeder konnte ein und aus gehen, wie es ihm beliebte, aber - niemand brauchte Sorge zu haben, daß etwas abhanden kam. Es war also doch die »gute alte Zeit«!

Aktivurlaub — heute eine Selbstverständlichkeit — war dazumal noch kein »Renner«. Dennoch wurde 1907 auf einer Wiese zwischen dem Deich und der Böttgerbude der erste Spielplatz errichtet. Und das gleiche Jahr brachte eine Neuerung, die Dahme mit einem Schlag an Ansehen wachsen ließ: ab jetzt spielte zweimal in der Woche eine »Kurkapelle«! Es war das Musikkorps von Kapellmeister Holz, das aus Oldenburg herangefahren kam und das seine Funktion als Dahmer Kurorchester fast ununterbrochen rund dreißig Jahre lang ausübte. Aus dem Fischerdorf war nun tatsächlich ein richtiges Ostseebad geworden. Fischerdorf? Nun ja, in der goldenen Zeit der Küstenfischerei gab es in Dahme um die 70 Fischer, die sich übrigens kurz vor Beginn des Krieges noch in einem Fischereiverein zusammentaten, der bis heute bestehen blieb. 66 Fischer traten ihm bei, immerhin der zehnte Teil der Einwohnerschaft. Die Fische gingen meist auf dem Bahnweg über Lensahn nach Hamburg oder Lübeck. Fischer Plön fuhr 40 Jahre lang mit dem Rad ins benachbarte Grube, um dort seine Fische abzusetzen. Ein anderer lud seine Fische auf einen Karren, den sein Hund zog, und klapperte so die Dörfer ab. Dass es damals weit mehr Fischerei gab als heute, lag auch daran, dass sich damals noch bei Grube ein stattlicher See befand, der in Richtung auf den Rosenfelder Strand einen Ausfluss ins Meer hatte. So konnten die Fischer zwischen Gruber See und Meer hin und her fahren. Zur Landgewinnung wurde der Gruber See später durch den Arbeitsdienst trockengelegt. Jedenfalls hatten die Fischer in den Monaten der Saison alle Hände voll zu tun. Am frühen Morgen stachen sie in See, um zu fischen. Sobald der Dampfer auftauchte, waren sie mit dem Aus- und Einbooten beschäftigt. Und an den Nachmittagen segelten sie auf Wunsch mit den Gästen hinaus. Schließlich mussten auch noch Fische geräuchert werden: hierzulande weniger Flundern (alias Graubutt) als vielmehr Goldbutt und Makrelen, aber auch reichlich Aale. Jeder Fischer räucherte damals selbst. Wenn das Holz für die Heizung gesägt wurde, gab es genug Buchen-Sägespäne, die im Sommer zum Räuchern verwendet wurden. Wenn dann auch noch Zimmer an Sommergäste vermietet wurden, am Ende gar mit Verpflegung, dann waren die Sommertage in der Fischerfamilie voll mit Arbeit ausgefüllt. Aber die Häuser, die nach und nach gebaut wurden, verrieten, dass sich die Mühe auch lohnte.

So leer, wie er um 1895 war, wünscht sich auch heute mancher Urlauber den Strand.

Dahme Anno dazumal: mit den Bauten vor der Promenade (rechts oben),

der Warmbadeanstalt (unten) und Mutter und Kindern im zeitgemäßen Strandlook.

Ein Kapitän namens Paasch

Ein Kapitän namens Paasch

Blättern wir ein wenig zurück, um Dahmes berühmtesten Sohn gebührend zu erwähnen, der sich selbst im Jahr 1903 mit der Paasch-Eyler-Allee ein bleibendes Denkmal setzte. Er ließ sich die Stiftung dieses Weges, der im Juni 1904 vollendet war, die dazumal stattliche Summe von 6000 Goldmark kosten, die sowohl den Erwerb der Ländereien als auch die bis ins einzelne festgelegten Weg- und Verschönerungsarbeiten betrafen. Es ging laut Vertrag vom 1. August 1903 auch darum, »das wüste Grundstück zwischen Spritzenhaus und H. Mumms Besitz in einen Garten zu verwandeln«. Wer war dieser Paasch? Heinrich Paasch wurde am 7. Januar 1835 als Fischerssohn in Dahme geboren und fuhr schon in früher Jugend mit seinem Vater auf See, meist zwischen Dahme und Neustadt, so dass der Schulbesuch bestenfalls im Winter stattfand. Als der dreizehnjährige Heinrich wieder einmal mit seinem Vater auf See war, kam Sturm auf, und der Vater wurde durch eine Sturzsee über Bord gespült. Dennoch konnte der Sohn das Schiff heil an Land steuern. Das schreckliche Erlebnis hielt ihn auch nicht davon ab, als fünfzehnjähriger Dahme zu verlassen und Seemann zu werden. 1862 erhielt er, nachdem er auf Schiffen vieler Nationen als Matrose und Steuermann gedient hatte, sein Kapitänspatent — mit 27 Jahren! Acht Jahre lang - zwischen 1862 und 1870 - befehligte er einen russischen Ostindienfahrer.

Als Heinrich Paasch zum erstenmal anheuerte und Dahme verließ, tat er es mit den Worten; »Wenn ick nix warr, kam ick nich wedder.« Aber er war etwas geworden, und so kam er zurück. Jedenfalls, um 1864 die Pastorentochter Claudine Eyler aus Grube zu heiraten, die ihn meist bei seinen Seefahrten begleitete. Als Paasch die Seefahrt 1870 aufgab, ließ er sich in Antwerpen nieder und arbeitete hier als Gutachter für die Versicherungsfirma Lloyds of London. Daneben aber schrieb er ein Buch »Vom Kiel zum Flaggenknopf«, das 1885 erstmals herauskam und seemännische Ausdrücke zuerst in drei, später in fünf Sprachen enthielt und selbst heute noch neu aufgelegt wird - ein Bestseller der Marineliteratur also. Der Wahl-Antwerpener aber blieb mit dem Herzen in Dahme und Grube. Beinahe jedes Jahr besuchte Paasch mit seiner Frau die unvergessene Heimat. Als er 1903 wieder einmal hier war, stiftete er die nach ihm (und seiner Frau) benannte Allee, die Dahme mit der Dahmer Holzkoppel und dem Dahmer Gehege bzw. der Straße nach Cismar verbindet und deren Vollendung er durch seinen Tod am 25. März 1904 nicht mehr erleben konnte. Ursprünglich lag in der Ortsmitte zu Beginn der Allee ein kleiner Teich. Ihn ließ Paasch zuschütten, und hier errichtete die Gemeinde, der Paasch die Allee geschenkt hatte, ihrem berühmtesten Sohn ein Denkmal, das freilich nach dem ersten Weltkrieg dem Gedenkstein für die Gefallenen weichen musst.

Wer kennt's wieder? Der alte Dorfplatz mit Weiher, der 1903/04 auf Veranlassung von Kapitän Paasch

zugeschüttet wurde, damit der Denkmalsplatz entstehen konnte.

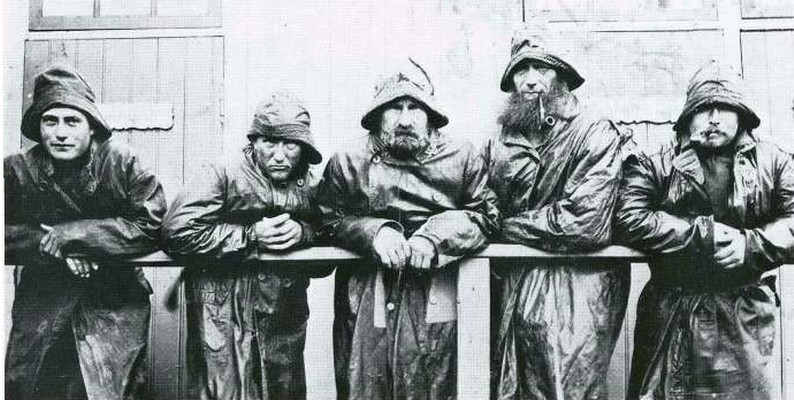

Dahmes urige Fischer der Jahrhundertwende.

Von links nach rechts: Wilhelm Höpner, August Kölschen, Theodor Rohr, Friedrich Grab, Julius Gammelin

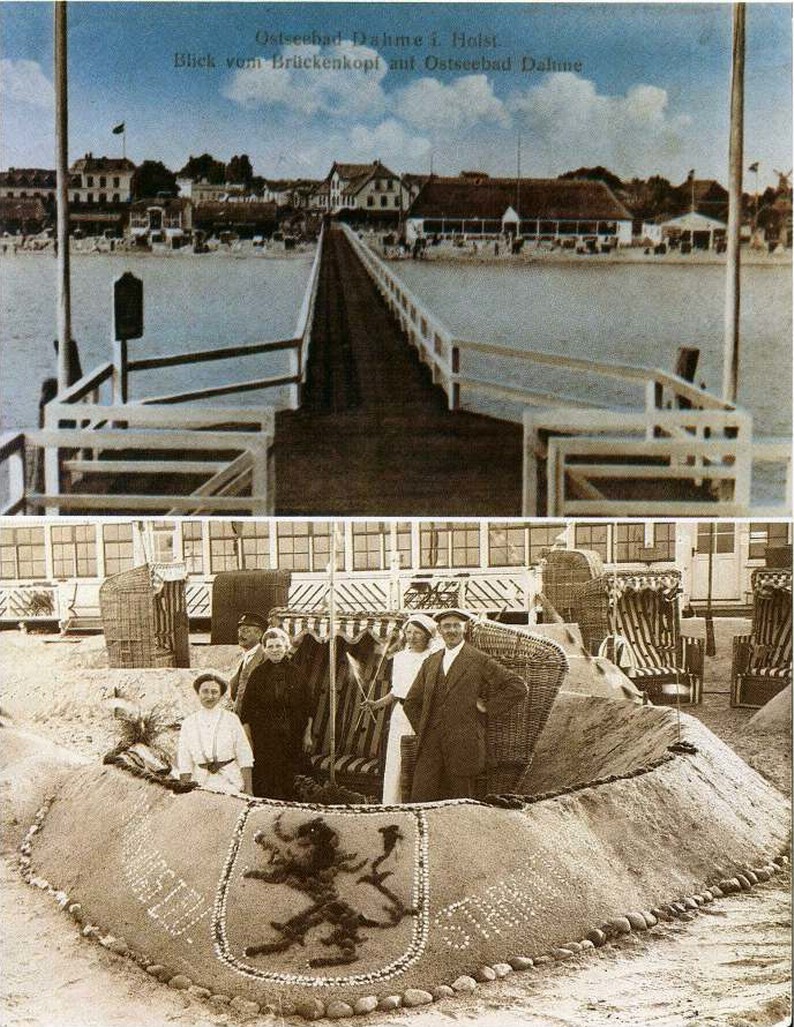

Unser Seebad zwischen 1900 und 1910:

Bootssteg und „ungezwungenes" Strandleben mit Hut und Liegestuhl

Zu Anfang des Jahrhunderts kommt das Burgenbauen auf. Urwüchsige Typen und wetterfeste Gestalten waren die alten Dahmer Fischer.

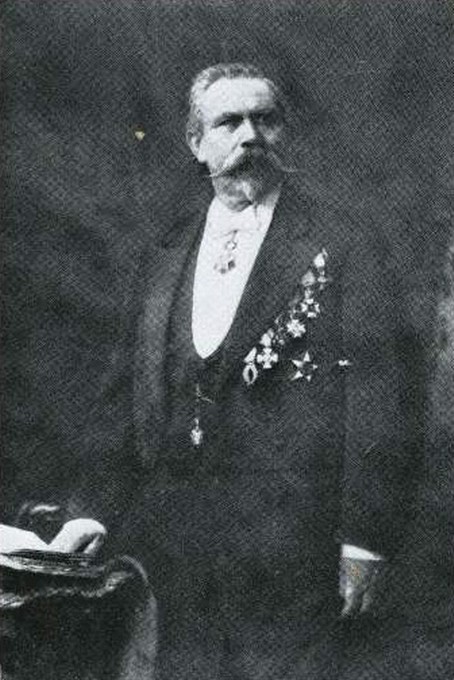

Dahmes großer Sohn, Kapitän Heinrich Paasch (1835-1904),

Verfasser eines „Bestsellers" für Seeleute

Komfort kommt

Die Jahre, bevor der Weltkrieg begann, brachten für Dahme einen Fortschritt nach dem anderen. Schon 1908 erhielt Dahme elektrischen Strom, im gleichen Jahr erfolgte eine Kanalisierung. Am Strand wurde der Strandbazar Bartelmann als einer der wohl ersten Verkaufsläden errichtet, später mit dem Slogan angepriesen:

»Und was man braucht, das findet man im Strandbazar bei Bartelmann.«

Aus der hölzernen Wandelbahn entstand 1912 eine Wandelbahn aus Betonplatten, an der sich nun - zunächst freilich am Sandstrand und zur Seeseite hin - die Bauten entlangziehen konnten. Diese Wandelbahn wuchs im Lauf der Jahrzehnte zur heutigen kilometerlangen Strandpromenade. Vor allem aber taten sich 1911 zwei Dahmer -B. Reshöft und Th. Schöning, der aus Hamburg gekommene Inhaber des »Hamburger Heim« zusammen, um gemeinsam mit der Kieler Firma Stocks & Kolbe endlich eine Seebrücke zu bauen, die das beschwerliche Ausbooten überflüssig machte. Sie entstand aus hölzernen Rammpfählen von 12 bis 14 m Länge und 35 bis 40 cm Durchmesser, die aus Eichen des Guttauer und Damloser Forsts geschnitten und mit Pferdefuhrwerken herangeschleppt wurden. Eine Dampframme verankerte die Pfähle im Meeresboden. Nun konnten gleichzeitig drei Schiffe an der 275 m ins Meer hinausragenden Seebrücke anlaufen, und es gab eine Halle für den Fahrkartenverkauf und die Dahme wahrhaft ein Jahrhundert-Bauwerk, auch wenn es nur eine Lebensdauer von zehn Jahren hatte. Lange Jahre gehörte es zu den beliebtesten Vergnügungen der Dahmer Badegäste, beim Eintreffen des Dampfers die Neuankömmlinge zu mustern und mit dem Ruf »O wie blaß« im Chor zu begrüßen.

Blick vom beutigen Denkmalsplatz am Kaufhaus Puck vorbei in Richtung auf den Strand.

Ostseeheilbad Dahme 1990

Schon nach wenigen Tagen standen die dann frisch Gebräunten bereit, um neue »Blasse« zu empfangen. War so die Zufahrt zur See mit mehreren Schiffen und täglicher Verbindung bequem und selbstverständlich geworden, so wurde auch der Heidweg zwischen Dahme und Schusterkrug, der zunächst mit 4 Pferden befahren werden musste, im Jahr 1910 geschottert. Zugleich wurde die Chaussee bis Cismar ausgebaut. Freilich — die Vergnügungsseite der Dahrner Gäste sah noch immer etwas mager aus. Zwar war jetzt, nachdem die Dahmer fremdenverkehrsbewußt geworden waren, nicht mehr zu befürchten, dass die Bauern mürrisch auf die Ausgelassenheit der Gäste blickten. Hatte doch noch in den neunziger Jahren ein Bauer die mit bunten Laternen in der Dämmerung umherziehenden Kinder der Pension Fick als »Olle Nachtschwärmers« beschimpft.

Aber eine hohe Obrigkeit sah in der Neigung der Gäste, abends »das Tanzbein zu schwingen«, wohl eine Gefahr für die Sittlichkeit. Zunächst war es den Einheimischen untersagt, an den Tanzvergnügungen der Gäste teilzunehmen. Sodann war die Tanzerlaubnis auf zwei Säle und zwei Abende in der Woche kategorisch beschränkt. Als die tanzlustigen Gäste 1909 den Badekommissar Lorenzen veranlassten, gegen die strengen polizeilichen Beschränkungen des Tanzens bei der Gemeinde anzugehen, erhielt er die behördliche Antwort: »Sollte der Antrag dahin gehen, dass die Behörde die Erlaubnis erteilen möchte, dass täglich und zu jeder x-beliebigen Tageszeit nach Automaten usw. getanzt werden darf, so muss ich bemerken, dass eine derartige Erlaubnis noch nie bestanden hat und wohl nie bestehen wird, weil die Behörde meines Wissens gar nicht in der Lage ist, eine solche zu erteilen.« Gute alte Zeit? So gut wohl auch wieder nicht!

,,Eine Seefahrt, die ist lustig. . ."

Urlaubsgäste auf dem Weg nach Dahme zu Beginn unseres Jahrhunderts.

Alt-Dahme mit dem Ausbooten der Gäste, Böttgers Strandhalle und den Pensionaten zur Linde und Germania (oben).

Ein gutes Jahrzehnt später: Groß und Klein vor Bartelmanns Strand-Bazar.

Dahme immer schöner: Seebrücke mit (immer noch) seenahen Bauten (oben)

und Strandhalle mit stolzer Burg (unten), beides noch vor dem Ersten Weltkrieg.

Strandpromenade von einst (oben).

So sah um 1900 die Strandgymnastik aus (unten) Seebrücken-Erbauer Stocks betrachtet sein Werk (unten).

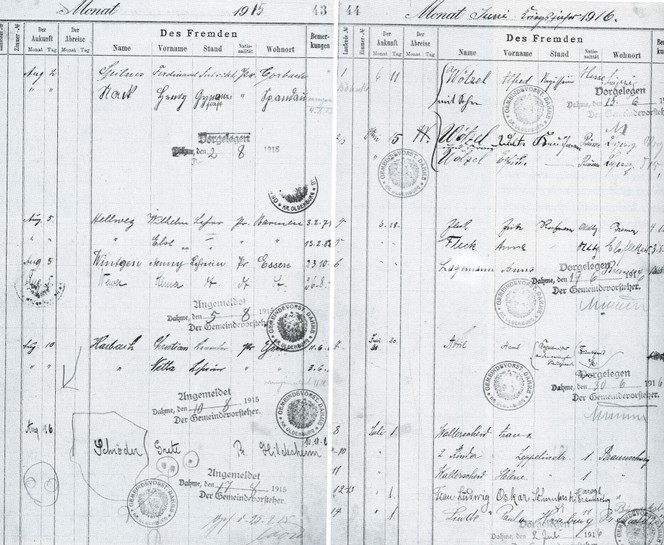

Während des Ersten Weltkrieges mußten alle Gästeanmeldungen der Gemeinde vorgelegt werden.